Découvrez notre numéro de Flash Info CCJF du mois de septembre, relatif à la différence entre la convention de trésorerie & la convention de financement.

Dans un environnement économique de plus en plus intégré, les entreprises et plus particulièrement les groupes de sociétés sont confrontées à la nécessité d’optimiser la gestion de leurs ressources financières. Toutefois, Cette optimisation passe non seulement par le recours à des instruments de financement externe, mais également par la mise en place de mécanismes internes, permettant une circulation efficace des liquidités au sein du groupe.

Parmi ces mécanismes, deux outils financiers et juridiques jouent un rôle central :

- La convention de trésorerie, axée sur la gestion à court terme des excédents ou des besoins de liquidité ;

- Et la convention de financement, conçue pour soutenir des investissements ou des projets à plus long terme.

- Quelles sont les différences fondamentales entre la convention de trésorerie et la convention de financement dans le contexte?

- Comment sont-elles encadrées sur les plans juridique et fiscal, et quels sont les risques liés à une mauvaise qualification ?

- Dans quelle mesure la distinction entre convention de trésorerie et convention de financement est-elle essentielle à la sécurisation des flux financiers intra-groupe dans l’espace OHADA et particulièrement en République du Congo ?

Pour y répondre, nous analyserons successivement les caractéristiques et le cadre juridique de la convention de trésorerie (I) puis les spécificités de la convention de financement (II).

I. La convention de trésorerie : un outil de gestion agile des liquidités

1. Définition et objectif

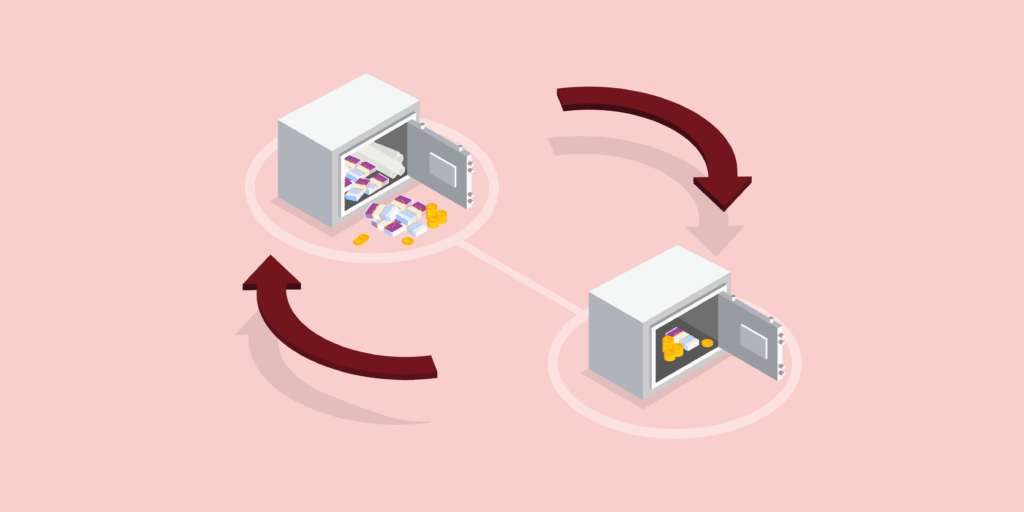

La convention de trésorerie est un accord conclu entre plusieurs entités d’un même groupe (souvent entre la société mère et ses filiales) visant à centraliser et équilibrer temporairement leurs besoins et excédents de liquidités. Elle permet d’éviter, ainsi, le recours systématique aux financements bancaires externes, souvent coûteux.

2. Fonctionnement et caractéristiques

Le fonctionnement de la convention de trésorerie s’appuie généralement sur la mise en place d’un compte centralisateur, dont la société tête de groupe assure la gestion, jouant ainsi un rôle similaire à celui d’une « banque interne » au sein du groupe.

Cette organisation permet de centraliser les excédents de trésorerie de certaines filiales pour les redistribuer rapidement aux entités ayant des besoins ponctuels (…)

3. Encadrement juridique et fiscal dans l’espace OHADA et au Congo

Bien que non expressément réglementée par un acte uniforme OHADA, la convention de trésorerie doit respecter :

- Le droit commun des contrats (Code civil et OHADA) : consentement, capacité, cause licite ;

- Les normes du SYSCOHADA révisé, notamment les comptes de liaison et les flux intra-groupes ;

- Le formalisme écrit pour prévenir toute requalification en prêt déguisé ;

- En République du Congo, attention particulière au risque de redressement fiscal en cas de taux d’intérêt non justifié ou d’absence de contrat. L’administration fiscale peut requalifier l’opération au titre des prix de transfert (articles 120 et suivi du CGI relatifs aux opérations entre entreprises liées).

- Aussi, l’article 112 E du code général des impôts prévoit « Les intérêts versés par une société, soit à ses associés ou actionnaires soit à des sociétés ou établissements financiers, membres d’un même groupe, ne sont déductibles que dans la limite de ceux calculés au taux d’intérêt des appels d’offre de la Banque Centrale, majoré de trois (3) points et à la condition que le capital social ait été entièrement libéré.

II. La convention de financement : un outil structurant pour le développement

1. Définition et finalité

La convention de financement désigne un contrat par lequel une entité (généralement une société mère, un partenaire commercial, ou une banque) met à disposition des fonds à une autre entreprise pour une durée plus longue, dans le but de soutenir un projet ou un investissement.

Contrairement à la convention de trésorerie, il ne s’agit pas ici de répondre à un besoin temporaire, mais de soutenir une stratégie de croissance.

2. Caractéristiques principales

En effet, la convention de financement se distingue par un formalisme plus structuré et une portée plus engageante que la convention de trésorerie. Elle vise principalement à soutenir le développement à moyen ou long terme d’une entreprise, à travers un apport financier destiné à financer un projet spécifique ou à renforcer la capacité d’investissement (…)

3. Encadrement juridique dans l’espace OHADA et au Congo

Elle est soumise à plusieurs régimes juridiques :

- Droit des obligations OHADA (Code des contrats) ;

- Acte uniforme portant organisation des sûretés, en cas de garantie ;

- Législation bancaire nationale, si une banque intervient ;

- Droit fiscal congolais :

- Les intérêts versés à une société liée peuvent être non déductibles s’ils dépassent certains seuils ;

- Obligation de respecter les prix de transfert ;

- Possibilité de retenue à la source sur les intérêts versés à une société non résidente.

Conclusion

La convention de trésorerie et la convention de financement répondent à des logiques distinctes, tant par leurs objectifs que par leur degré de formalisme. Dans un contexte comme celui de la République du Congo, où le droit OHADA coexiste avec des régimes fiscaux nationaux exigeants, la bonne qualification juridique de ces instruments est essentielle.

Ainsi, les entreprises appartenant à des groupes multinationaux doivent veiller à :

- Documenter rigoureusement les flux intra-groupes ;

- Mettre en place des conventions écrites en bonne et due forme ;

- Respecter les obligations comptables et fiscales applicables.

En définitive, maîtriser la distinction entre ces deux conventions permet d’éviter des risques de requalification, de sécuriser les flux financiers et d’assurer la conformité avec le droit OHADA et la réglementation congolaise.

C’est pourquoi je vous invite à consulter l’ensemble des informations relatives à la convention de trésorerie et à la convention de financement, en téléchargeant notre flash info ci-dessous :

Contactez :

Fany Olendaise MIZONDZA

- Juriste-Fiscaliste

- Experte-fiscale agréée CEMAC N°CF 297, Directrice Générale CCJF

- fany.mizondza@excoafrique.com

- +242 06 496 11 17

Brice Voltaire ETOU OBAMI

- Expert-Comptable agréé CEMAC N°EC389

- Commissaire aux Comptes ;

- Associé Administrateur Général du Cabinet CACOGES

- Président CCJF

- bvetou@yahoo.fr / brice.etou@excoafrique.com

- +242 06 989 06 06